“E adesso che gli dico al priore, come ci salgo li sopra?”.

Arnaldo guardava con espressione pensierosa i tralci di vite che crescevano partendo dalla base dell’olmo, risalendone il tronco fino alla sommita recisa dove doveva essere un tempo la chioma, diversi metri più in alto, per poi stedersi in una lunga volta carica di grappoli d’uva, tesa fino all’olmo successivo. A sua volta anche l’olmo che si trovava a una decina di passi alla sua destra era avvolto da una coppia di viti che si stendeva a sua volta su quello successivo. Quella formula si ripeteva alla sua destra ed alla sua sinistra. Davanti all’uomo perplesso una lunghissima fila di amanti, possenti alberi nerboruti avvolti dalle delicate membra della vite. Il filare si stendeva lungo il corso d’acqua fino ai terreni del Duca. Arnaldo aveva i piedi affondati nel terreno morbido, dietro di lui ad un centinaio di passi le ombre di un altro filare speculare. E poi un altro e così via, come se un enorme rastrello avesse solcato quei terreni piazzandovi come pedine su una scacchiera dame e cavalieri congelati in una danza sincronizzata, sorpresi da un inverno magico che li aveva mutati in piante.

“Breeeee”.

Arnaldo si votò incontrando un paio di pupille orizzontali ed occhi gialli. Le sue elucubrazioni erano state interrotte da una pecora del gregge che stava pascolando in mezzo ai filari. Attorno a lui, un paio di oche frugavano nell’erba attorno alle piante più piccole. Anche se era autunno, il campo era fervente di vita…

Inventato

Quella qui sopra potrebbe essere la descrizione di un campo di un secolo fa, come di un milllennio. La coltivazione a tutore vivo era stato un metodo usato per coltivare la vite da secoli. Libri dei primi del Novecento ancora ne parlano come un metodo ampiamente utilizzato. Non di poco. Su quattro milioni di ettari di superfici dove era presente la vite, oggi ne sono rimasti seicentomila. Non si tratta di superficie completamente dedicata alla monocoltura, ovviamente, la vite cosiddetta maritata era parte di un sistema simbiotico dove grano, legumi, orti, convivevano con la vite e con il bestiame. Ma andiamo con ordine.

Il sistema a tutore vivo, la cosiddetta vite maritata, era nato giusto qualche tempo prima, ai tempi degli Etruschi e dei Celti. Con il tempo queste viti selvaiche che gli antichi trovavano nei boschi sarebbero diventate parte integrante di un paesaggio agricolo che vedeva fila ordinate di queste viti/alberi disposte in lunghe file ordinate, dette piantate, che avrebbero suddiviso i campi coltivati in settori ordinati.

La foto in alto nel post l’ho fatta io a San Felice sul Panaro pochi giorni fa, si tratta di una piantata abbandnata i cui alberi sono cresciuti abnormemente rispetto alle viti che vi erano state piantate sotto.

I Romani

Torniamo indetro di qualche secolo e facciamo un po’ di ipotesi sulla diffusione di questi sistemi di coltivazione. A Roma, la coltivazione intensiva della vite attorno alla capitale divenne presso insostenibile e ai legionari fu affidato l’incarico di esportare democ… Ah no, scusate, intendevo portare cultura locale in tutte le province dell’Impero. Così come il loro pane è rimasto a noi sotto forma di piadine, torte al testo e crescentine e l’ulivo ha trovato la sua pace negli amoniosi colli romagnoli, anche le tecniche di coltivazione vinicola sono attecchite, mescolandosi con le culture delle popolazioni autoctone, come qui nella Gallia Cisalpina (Emilia-Romagna nel mio caso) dove i Romani trovarono questo curioso sistema conosciuto in futuro come arbustum gallicum.

Columella, antico scrittore e agricoltore romano, esalta la vicinanza di due piante nel suo lavoro. Parla con grande entusiasmo della combinazione di una vite dall’aspetto delicato e dai frutti succosi, con un robusto albero austero che la sostiene.

“Vitibus etiam admodum antiquum genus est, quod non alit se solo, sed adiutore alio vivit, arborum frondibus: et ea vitis adhuc in Italia rarissima est, quae in arboribus nascitur; iam vero in Hispania frequens, nec ulli gentium magis placet. Nomina eius in his locis varia, namque aut platanus est aut populus aut salix aut ulmus aut pinus, etiam ilia quae apud nos vite appellatur, atque haec admodum plurima, quae varie appellantur. In his arboribus educatae vitis et in sola quidem Hispania notissima, adeo ut in hac una regione vitiis ad hoc institutis omnibus aliis locis praestet. Quaedam autem et in Italia nascuntur, sed rarae, etiam in Graecia, ubi in arundinibus educatur, et iam in Asia et Africa. Haec vitis non ita altum scandit, sed tantum quantum sufficit ad fructum ferendum. Nec tamen omnes arbores idoneae sunt, sed eas maxime quae frondibus laxioribus, ut platanus et ulmus, etiam populus, non minus salix; pinus tamen non satis. Arborum autem natura illud maximum tribuit, quod vitis saepe salubritatem afferat. Ad hanc arborum frondem vitis inhaeret, nec multum opus est ad eam sustentandam, nisi ut a radicibus singulis stirpibus adnexam arbori adhaereat. Ita unius arboris adiutorio etiam centum vites coluntur, et singulis annis ex iisdem arboribus vina feruntur, quae sunt maxime laudata.”

“Vi è una specie di vite molto antica che non può vivere da sola, ma si appoggia ad altro, cioè alle fronde degli alberi: questa vite è ancora molto rara in Italia, mentre in Spagna è molto diffusa e apprezzata da tutte le genti. In questi luoghi, essa ha diversi nomi: chiamata platano, pioppo, salice, olmo, pino, e anche col nome di vite, e ci sono molte altre varietà con nomi diversi. Le viti allevate su questi alberi sono molto conosciute solo in Spagna, al punto che in questa sola regione superano tutte le altre in questo tipo di allevamento. Alcune di queste si trovano anche in Italia, ma sono rare, così come in Grecia, dove si coltivano su canne; le si trovano anche in Asia e in Africa. Questa vite non si arrampica troppo in alto, ma solo quanto basta per produrre frutti. Non tutte le alberi sono adatti a questa coltivazione, ma solo quelli con foglie più larghe, come il l’olmo e il pioppo, così come il salice. Il pino, tuttavia, non è adatto. La natura degli alberi fornisce il maggiore vantaggio, poiché la vite spesso apporta loro benefici. La vite si attacca alle fronde degli alberi e non richiede molta attenzione per essere sostenuta, a parte il fatto che deve essere attaccata all’albero tramite le radici della singola pianta. In questo modo, anche cento viti possono essere coltivate con l’aiuto di un singolo albero e ogni anno si ottengono vini molto apprezzati dalle stesse piante.”

Columella

Il Sommo Poeta

Persino Virgilio, guida di Dante nell’aldilà, accenna alla presenza di questa coltivazione nelle sue Georgiche, un poema in quattro parti che si concentra sugli aspetti pratici della vita rurale, come l’agricoltura, l’allevamento degli animali, l’apicoltura e la produzione di vino. Scritto durante il regno dell’imperatore romano Augusto, era destinato a promuovere i valori dell’agricoltura e del modo di vita romano.

Colli bus an plano

Virgilio

melius sit ponere vitem, quaere

prius. Si pinguis agros metabere campi,

densa sere (in denso non segnior ubere Bacchus);

sin tumulis acclive solum collisque supinos,

indulge ordinibus.

Le righe menzionate, parte del Libro II, descrivono come piantare viti e dove farlo. Il passaggio consiglia di piantare le viti su terreno collinare o pianeggiante, a seconda della qualità del suolo. Se il terreno è ricco, le viti dovrebbero essere piantate vicine tra loro, mentre in suolo meno fertile, dovrebbero essere distanziate. Le righe suggeriscono anche che le viti dovrebbero essere disposte in file sulle pendici delle colline e sulle colline lievemente inclinate. Gli alberi possono influire sulla crescita della vite in vari modi: possono proteggerla dal vento, fornire ombra durante le ore più calde del giorno, contribuire al mantenimento dell’umidità del terreno e, soprattutto, fornire sostegno alle viti in modo che esse possano crescere in modo sano e regolare. In particolare, il poeta consiglia di utilizzare alberi che abbiano un tronco robusto e dritto, in modo che possano sostenere il peso delle viti e delle uve senza piegarsi o rompersi.

Virgilio suggerisce di evitare alberi che rilasciano sostanze nocive alle viti, come la quercia, che produce un acido che può danneggiare la pianta. Quest’ultima attenzioe non è stata covaliata dalla scienza moderna, ma è simbolo della grande attenzione che gli antichi avevano per l’agricoltura.

Il Medioevo

La coltivazione, come anche la vita di molti, subì un arresto con l’arrivo dei barbari e del Medioevo con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Nessuno avrebbe voluto vivere nella pianura padana nel terrificante periodo delle guerre greco gotiche, devastato per anche da carestie ed inondazioni. La vite rimane in collina per secoli fino ai tempi di Matilde e dell’età comunale, nel Basso Medioevo quando l’arbustum gallicum torna in pianura questa volta assieme ai cereali, in quel sistema che sarebbe poi conosciuto per secoli come piantata padana. Per inciso questo è il periodo in cui si fanno importanti opere di irrigazione e si scava una rete di distribuzione delle acque che permette di ottimizzare le coltivazioni, si crea un ingegnoso sistema di scoli di varie funzionalità e dimensioni che portetà a coagulare la conoscenza dei monasteri che porterà al celeberrimo formaggio di grana tra cui l’odierno Parmigiano Reggiano. Ci torneremo (sto scrivendo un lungo articolo, serve tempo 🙂).

Oggi

Nell’Ottocento, la vite maritata all’albero era diffusa in tutta Italia. L’acero, nell’italia centrale, poi l’olmo, a nord, talvolta il gelso. A Sud, tutt’oggi sopravvive assieme al pioppo come nel disciplinare dell’Asprinio di Aversa.

A seconda dei luoghi questo metodo di coltivazione variava ampiamente, ho trovato documenti che parlano di un matrimonio ottimale con l’acero campestre per via di un apparato radicale meno esteso e per via di una chioma più rada (la vite risale l’albero ricercando calore e affonda le radici cercando nutrimento, concetto alla base della qualità di molti vini di pregio).

Nelle Marche e in Campania (le alberate Aversane con i suoi splendidi festoni) ancora si vendemmia sulle scale, altrove la pratica era stata già abbandonata ai tempi dei nostri nonni.

Ogni pianta aveva i suoi pro ed i suoi contro. Il gelso pare non desse ottimi risultati ma permetteva di raccogliere foglie ottime per il bestiame e per i bachi da seta. Il noce era perfetto per il legname e per per la frutta secca. L’ulivo era meravigioso, ma pare fosse stato abbandonato molto presto per complicazioni con i parassiti. L’olmo ha forse qui in Emilia-Romagna la storia più lunga e documentata, ma il miglioramento delle tecniche produttive nei campi hanno permesso prima di abbassare drastcamente le piante che venivano prima capitozzate anche a 8-10 metri di altezza, mentre a fine Ottocento si erano gà ridotte le piante a 3-4 metri.

Talvolta, qualche residuo di piantata è ancora presente vicino le case di qualche vecchio agricoltore che ne riconosce i pregi ancora oggi.

Emilia-Romagna

Percorrere la via Emilia da Piacenza a Rimini nei primi del Novecento deve essere stato decisamente illuminante. Ogni (attuale) provincia aveva un proprio modo di interpretate la piantata padana. Nella mia zona era l’olmo a sposare la vite. Dico “olmo” e non “olma” perché dalle nostre parti esiste un femminile e un maschile per questa pianta. Per “olmo” si intendevano le piante sottoposte a potatura annua che formavano i filari in campagna su cui far crescere la vite, tagliati brutalmente a forma di fionda rudimentale, in gergo “capitozzati”. Anche gli alberi cambiavano, a Reggio Emilia per esempio la vite si poteva vedere anche maritata al susino. A Bologna, cambiavano il numero e la posa delle piante alla base del tutore. Gli olmi in un primo momento erano ancora altissimi ma come accennavo prima, nel tempo si sono andati a ridurre in dimensione. L’altezza ridotta proteggeva comunque da brina, grandine, inondazioni e gelo, anche su questi olmi (che resistoo molt bene alla capitozzatura) di media altezza non certo di 20 metri.

Un testo di primi ‘900 cita la vite maritata non solo come presente ma come ottimo investimento in grado di resituire ampiamente quanto speso, seppur la vite richiede sei anni per la raccolta e non due. Ricorda un po’ la storia della Frisona / Holstein e della vacca Rossa Reggiana, eh?

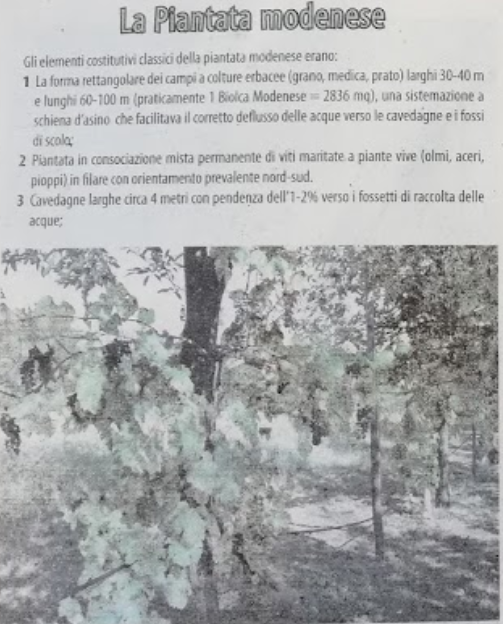

Tra Modena e Reggio durò per un certo periodo la pratica di pergolare i filari delle viti, come si vede qui sotto in una vecchia foto della campagna reggiana. In pratica i festoni non si stendono solo in lunghezza, ma anche sopra i campi coltivati, su filari diversi, creando una grande scacchiera.

Tra un filare e l’altro i campi erano coltivati con rape, avena, trifoglio ma anche orticole con le barbatelle che venivano concimate dalle deiezioni di percore e bovini. Ci sono testi che parlano di un aumento di produzione di uva di quasi il 100%

È da notare che anche i tutori morti, ovvero i pali di legno che sostituiscono gli alberi (essendo privi di radici, possono essere posizionati vicini tra loro; un esempio di questa pratica è la maritatura al gelso, una pianta dalle radici fitte), erano comunque alti 3-4 metri fino ai primi del ‘900. Le viti, in ogni caso, erano raccolte in alto qui in pianura padana, salvo in quei luoghi dove venivano coltivate in campo, come si fa oggi: una pratica un tempo rara e chiamata “a vite bassa”.

E’ interessante vedere come nei secoli si siano sviluppati decine di evoluzioni della piantata, tra cui questo interessante modello che vedeva una pergola uscire lateralmente slul lato più soleggiato la pianta.

Modena

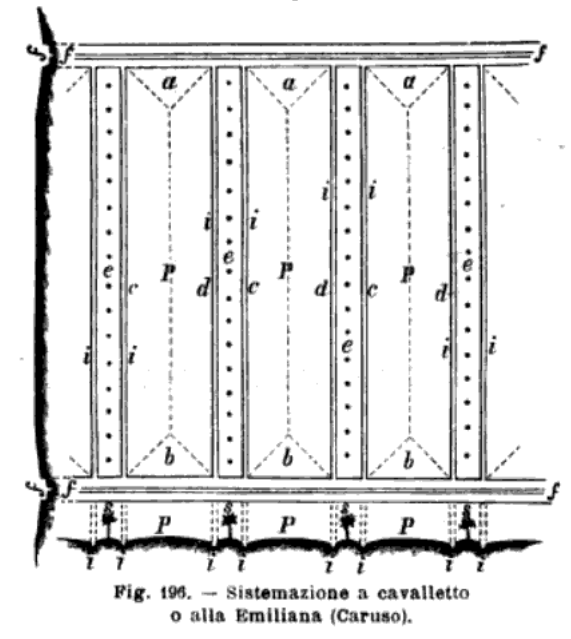

Andando ancora più nel dettaglio, guardiamo la città di Modena, dove la piantata era coltivata sul sistema cosiddetto “a cavalletto” – quella striscia di terra dove sono piantate viti e alberi, e che ai tempi costituiva circa un quinto della superficie arabile intermedia. Un tempo, in territorio modenese, si trattava di una striscia “a gronda”, si dice così, di dimensioni 20-30-35 metri per 80-100.

Fino all’Ottocento, a Modena erano però diffusi due metodi di coltivazione, l’altro era il metodo mantovano detto “a piramide”, detto sistema Marchi. A quei tempi la vite era ancora maritata al pioppo, come in meridione, ma scomparve presto per lasciar spazio al più proficuo olmo.

Tra Modena e Reggio, l’uso del fil di ferro (dopo la sua introduzione in vigna negli anni ’20 dell’Ottocento in Lombardia) aveva creato un effetto spettacolare di reticolato di festoni carichi d’uva pendenti sopra i campi coltivati, come si può vedere nella foto qui sotto.

Gli olmi, un tempo enormi, sono stati potati sempre più bassi fino a essere sostituiti dall’acero campestre (oppio) a seguito del calo dell’importanza delle foglie nell’alimentazione del bestiame.

Francesco Aggazzotti, primo sindaco di Formigine dopo l’unità ‘Italia e quello che io chiamo senza remore il Pellegrino Artusi del vino, raccogie nella sua vigna decine di varietà di vite, quasi tutte maritate all’olmo. Tra questi spuntano diversi lambruschi (vini di corpo da ben 8 gradi, 8 gradi e mezzo :-)), tra cui quello di Sorbara e quello del Tiepido, detto anche dalla graspa rossa. Ma teniamo in mente questo nome perché ci torneremo spesso in futuro quando parleremo delle vecchie varietà locali.

In via del tutto teorica, a Modena in via Marconi esiste ancora una piantata presso un’oasi naturalistica. Io personalmente non sono mai riuscito a trovarla aperta.

Una breve dissertazione

L’intento di Cornucopia è di riportare documentazione storica attendibile cercando di essere il più possibile oggettivi e di mente aperta, cercando di vedere oggettivamente le motivazione dell’abbandono di certi metodi di produzione talvolta anacronistici.

Tuttavia, è necessario fare un esame onesto di tutte le variabili etiche, sostenibili, economiche dell’argomento. I vantaggi di questi metodi di coltivazione sono ancora oggettivamente presenti, e sono adatti ad un tipo di produzione di alta qualità dove il vino viene rispettato sia dal suo concepimento.

Nessuno esclude che si possano fare prodotti onesti, qualitativamente privi di difetti e privi di sostanze nocive anche con metodi industriali spinti, laboratori di ricerca e organi di controllo impediscono che sulle nostre tavole finisca del veleno, cosa per altro ancora possibile proprio bypassando questi screening da parte dei piccolissimi produttori.

Va però detto che la morsa che taglia la parte “bassa” della produzione è la stessa che taglia la parte alta. In altre parole, perdi il vinaccio del vicino che sfrigola di anidride solforosa addizionata senza criterio nel vino senza etichetta che ti allunga sottobanco, quanto il prodotto curato acino per acino, giorno per giorno, magari da una varietà di vite non registrata avvinghiata al fico affianco al pollaio.

Questo appiattimento della qualità verso una media ponderata martellata a colpi di decreti per lo più scritti da scienziati e normatori il cui habitat naturale è una scrivania di formica bianca coperta di faldoni sta velocemente portando alla scomparsa di tutte le produzione non più sostenibili in un’ottica produttiva moderna. Sia chiaro, fare impresa non è mai stato un processo esclusiamente etico, la selezione era brutale anche mille anni fa, molta biodiversità si è persa anche grazie a una selezione che ha portato alla creazione della maggior parte delle orticole come le conosciamo oggi, per dirne una. Ma la selezione avveniva sulle oggettive peculiarità del prodotto, non della sua resa su grande scala o alla sua adattabilità a sistemi produttivi che si scontrano con la sostenibilità semplicemente abbattendola a colpi di tecniche di conservazione sempre più sofisticate.

I concetti di shelf life sono antichi, sono alla base della nascita dei salumi e dei formaggi, delle conserve di frutta, delle fermentazioni. Ma quanto ci si può spingere in questa direzione a scapito dell’armonia uomo-natura? Qui non si tratta di ricominciare a raccogliere bacche nel bosco, ma di trovare un equilibrio soprattutto nei sistemi produttivi che permettano alle piccole attività di sopravvivere dandogli una chance. Aggiungerei che non sono sicuro che le linee guida di produzione di gran parte dei prodotti in GDO non avranno ripercussioni nel lungo termine, a forza di mungere la vacca (rigorosamente una bella frisona ipertiroidea nera e bianca, mi raccomando, quella amata dai consorzi “di tutela”) quello che ci troviamo sui tavoli sono alimenti sempre più poveri di nutrienti.

Ma per quello rimando chi vorrà a leggere qualche review scientifica che tratta l’argomento con numeri e considerazioni di personale competente. L’argomentazione qui potrebbe essere “ma già l’UE ha reso impossibile utilizzare trattamenti di vario tipo, sta convergendo tutto sul mondo dell’agricoltura biologica” ecc. ecc. Vero, assolutamente. Ma io non parlo di sfruttamento del suolo, delle risorse idriche, di sostenibilità. Cornucopia non è un progetto ecologista, ma di tradizione. Stiamo attenti a buttare nello scarico metodi di coltivazione storici come questo.

Pensiamo all’allevamento bovino ipotizzato da André Voisin nell’800 oggi nel 2023 oggetto di studio, o all’impianto di vere e proprie piantate padane in Germania dove vengono chiamate con altro nome, ma sempre piantate sono. Insomma io mi auspico che la cultura non si perda, questi sistemi, queste piante, questi lavori sono parte della nostra identità e storia viva che possiamo tenere ancora in piedi. Sono profumi e sapori che possiamo ancora tenere con noi assieme alle anfore, ai palazzi ed ai monumenti.

Se avete voglia di condividere foto, ricette, storie che parlano della nostra identità passata, vi invito al gruppo Facebook e al canale Telegram.